Travail. Les jeunes changent changent de curseurs

La Revue Projet, c'est...

Une revue bimestrielle, exigeante et accessible, au croisement entre le monde de la recherche et les associations de terrain.

Une revue bimestrielle, exigeante et accessible, au croisement entre le monde de la recherche et les associations de terrain.

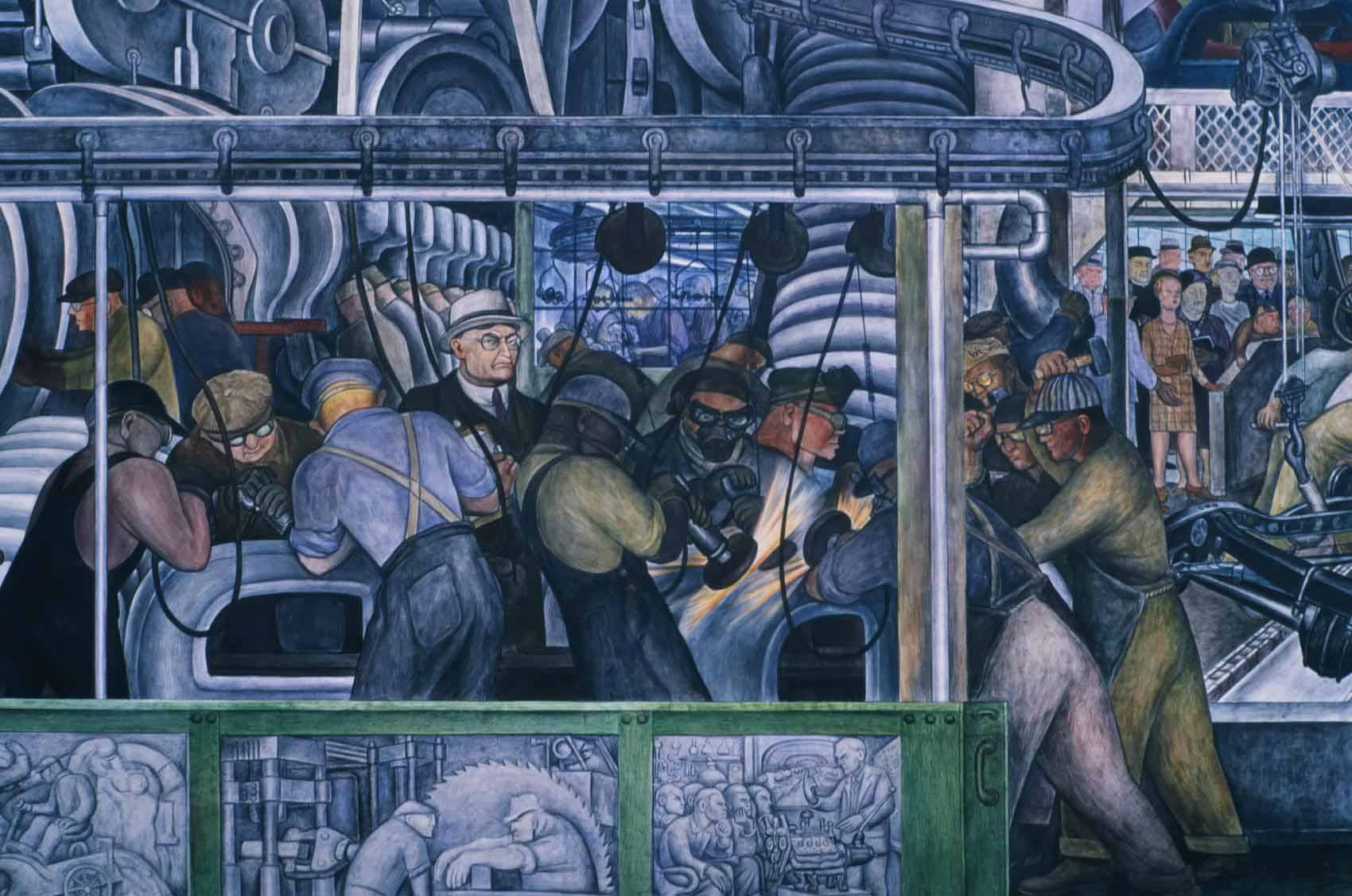

« Chief happiness officer ». Ce nouveau métier suggère un management respectueux du salarié. Il n’est pourtant pas sans évoquer l’organisation scientifique du travail industriel de la fin du XIXe siècle.

Comment s’y prendre pour que les travailleurs, dans leurs activités, ne puissent pas imposer leurs valeurs et points de vue, lorsque ces derniers entrent en contradiction avec la profitabilité capitaliste de leur travail ? Depuis plus d’un siècle, les entrepreneurs sont confrontés à ce défi, dans le cadre de la rationalité économique capitaliste. Frederick Winslow Taylor, à la fin du XIXe siècle, a voulu apporter une réponse à cette question, avec son modèle d’organisation scientifique du travail, qui permet de mettre en œuvre une logique de subordination du travailleur. Il avait bien compris que le savoir, c’est du pouvoir.

Or, à l’époque, le savoir était entre les mains des ouvriers de métier. C’est à eux qu’il revenait d’organiser le travail. Et, déclare Taylor en 1909, c’est la nation américaine qui fait les frais d’une telle situation, qui engendre une productivité et une croissance économique plus faibles. Il préconise alors une démarche révolutionnaire : transférer des ateliers vers les bureaux de l’employeur les connaissances et les savoirs, où des ingénieurs formés à la « science » procéderont au dépeçage des métiers pour définir des tâches élémentaires simplifiées et répétitives, avec des modes opératoires et des délais imposés strictement aux ouvriers.

Il l’écrit on ne peut plus clairement : « La connaissance que chaque ouvrier a de son métier est le plus important de ses biens. C’est le grand capital de sa vie. » De même, « la direction se charge de réunir tous les éléments qui étaient en la possession des ouvriers, de classer ces informations, d’en faire la synthèse et de tirer de ces connaissances des règles, des lois, des formules1 ». Henry Ford, qui introduira des chaînes de montage automatiques dans ses entreprises de construction automobile, l’exprimera également : « Il est important que plus aucun travailleur n’ait besoin d’une compétence particulière pour exécuter sa tâche2. »

L’individualisation systématique de la gestion des salariés déstabilise les collectifs.

Cette violence extrême à l’encontre des ouvriers de métier sera présentée comme un progrès technique, libérant la croissance économique et sociale. Mais ce modèle a été violemment remis en question dans le monde occidental au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Face à la contestation massive d’une organisation qui relègue le travailleur au rang d‘exécutant docile, les dirigeants d’entreprise doivent lâcher du lest sans compromettre leurs objectifs ; il leur faut continuer à garantir l’effectivité de la subordination. La posture managériale ne change pas, mais les dirigeants donnent des gages de rupture, tout en cherchant à inverser un rapport de force devenu intenable en raison d’une capacité collective de résistance et d’opposition des salariés.

D’où une première orientation fondamentale, censée répondre au besoin de reconnaissance des employés, mais qui permet d’introduire un processus d’affaiblissement et de vulnérabilisation : l’individualisation systématique de la gestion des salariés. Déstabiliser et désarticuler les collectifs, sous couvert d’une promotion de la personne au travail. Cela se fera à petits pas, avec la mise en place des horaires variables dans le courant des années 1970, qui mettent à mal la synchronie des temps de pause, des déjeuners, des sorties où l’on échange, au sein des ateliers de production comme des bureaux d’employés. Finie aussi la polyvalence censée rompre avec la monotonie des tâches et, avec elle, la présence côte à côte et dans la durée des mêmes collègues.

L’individualisation des primes vient, quant à elle, récompenser la qualité de l’engagement des meilleurs, mais introduit une dynamique de mise en concurrence. L’individualisation des salaires entérine la spécificité du parcours et des qualités de chacun jusqu’au fameux entretien annuel, où l’on négocie ses objectifs personnels avec son supérieur hiérarchique et où l’on évalue ses performances. Cette modernisation tend à produire de la défiance à l’égard des collègues et de l’isolement au travail, transformant ce dernier en une épreuve individuelle.

Mis au défi par une hiérarchie qui évalue leur personnalité autant que leurs compétences professionnelles, les salariés doivent aujourd’hui affronter une organisation du travail qui a réinventé l’approche taylorienne. À l’initiative d’un patronat traumatisé par les événements de Mai 68 – trois semaines de grève générale avec occupation d’usines –, un nouveau modèle managérial s’est progressivement mis en place. La pensée taylorienne se trouve ainsi prolongée par le lean management : faire plus avec moins (« lean » signifie « maigre », et par extension « dégraisser »).

La pensée taylorienne se trouve prolongée par le « lean management ».

Selon cette logique, chaque salarié doit désormais se transformer en petit bureau des méthodes, pour appliquer en permanence à son propre travail une logique d’économie des coûts et de temps. Il revient ainsi à chacun de mobiliser son intelligence afin de rendre opérationnels des outils, des logiciels, des méthodologies mis au point par les experts de grands cabinets de consultants internationaux3, à distance de la réalité des métiers. Une approche qui relève de l’injonction paradoxale, puisqu’il est demandé aux salariés d’utiliser les marges de manœuvre qu’on leur concède pour rendre efficaces des protocoles pensés pour les corseter.

Pour obtenir l’adhésion à cette injonction, ont petit à petit été déployés des dispositifs participatifs, éthiques et de transaction narcissique (par lesquels les salariés sont incités à relever des défis pour (se) démontrer leur valeur). Ces dispositifs ont pour fonction de convaincre, séduire, manifester de la bienveillance, afin d’aider les salariés à affronter le travail exigeant et intensif qu’on leur demande. Les ressources humaines sont chargées, quant à elles, de veiller au bien-être des salariés, et les chief happiness officers, de trouver des solutions aux problèmes de la vie domestique – grâce à des conciergeries, des massages, des séances de méditation, des coachs, des numéros verts de psychologues – et d’organiser des temps festifs au travail (des team building, des week-ends de détente, des soirées conviviales, etc.).

Mais cette adhésion recherchée n’est jamais garantie. Le management doit s’assurer que tous les salariés, quel que soit leur degré d’adhésion ou de résistance, travaillent hic et nunc selon les critères voulus et ne puissent imposer leur point de vue professionnel sur la manière de s’y prendre. Le changement permanent est une technique pour y pourvoir : restructuration permanente des départements, recomposition des métiers, renouvellement en rafale des logiciels, déménagement régulier des équipes, mobilité systématique des hiérarchies de proximité, etc.

Les réaménagements incessants déstabilisent les salariés et les dépouillent de leurs savoirs. Ces restructurations relèvent certes pour partie de la nécessité d’adapter les organisations du travail à un monde traversé par une accélération inédite. Mais elles peuvent aussi relever d’une volonté managériale d’assurer une emprise sur le personnel, ainsi que l’atteste par exemple le verdict du procès de France Télécom, lié à la vague de suicides de salariés entre 2007 et 2010. En décembre 2019, les trois ex-dirigeants de l’entreprise de télécommunication étaient condamnés pour « harcèlement moral institutionnel », illustrant particulièrement ce que certains syndicats de cette entreprise ont nommé le « changement perpétuel », introduit notamment pour diminuer les effectifs.

Dans ce genre de tourmente, les salariés voient leurs repères basculer et une partie de leurs connaissances et de leur expérience remise en cause. Ils subissent un processus de mise en incompétence. Cette stratégie du changement systématique produit de l’impuissance professionnelle, car elle empêche la prise de recul pour asseoir une maîtrise sur le travail. Les salariés, ravalés au rang d’apprentis permanents, subissent un processus de précarisation subjective : ces modifications les mettent sur le fil du rasoir et ils n’ont d’autre solution que de se soumettre aux prescriptions, méthodes et pratiques pensées pour eux. Une grande partie de la souffrance, du burn out, du mal-être au travail trouve ses origines dans ces formes de modernisation.

Cette réalité du monde du travail est bien problématique à un moment où s’impose la nécessité de repenser nos modes de production et de consommation, non seulement pour respecter le bien-être de ceux qui l’assument et de ceux à qui ils sont destinés (les usagers et les consommateurs), mais pour mettre fin à la surexploitation des ressources de notre planète. Il n’est pas trop tard. Mais il est certain que des options telles que l’ubérisation ou le télétravail, qui conduisent à une forte atomisation des travailleurs, diminuent les possibilités d’une remise en question de ces modes de production, et renforcent les dimensions prédatrices du travail marchand.

Danièle Linhart, L’insoutenable subordination des salariés, Erès, 2021.

Danièle Linhart, La comédie humaine du travail. De la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation managériale, Erès, 2015.

Vincent de Gaulejac, La société malade de la gestion, Points, 2014.

1 Frederik Winslow Taylor, La direction scientifique des entreprises [1911], Dunod, 1957.

2 Henry Ford, My Life and Work, Heinemann, 1926.

3 Marie-Anne Dujarier, Le management désincarné. Enquête sur les nouveaux cadres du travail, La Découverte, 2015.