Les langages de la transition

La Revue Projet, c'est...

Une revue bimestrielle, exigeante et accessible, au croisement entre le monde de la recherche et les associations de terrain.

Une revue bimestrielle, exigeante et accessible, au croisement entre le monde de la recherche et les associations de terrain.

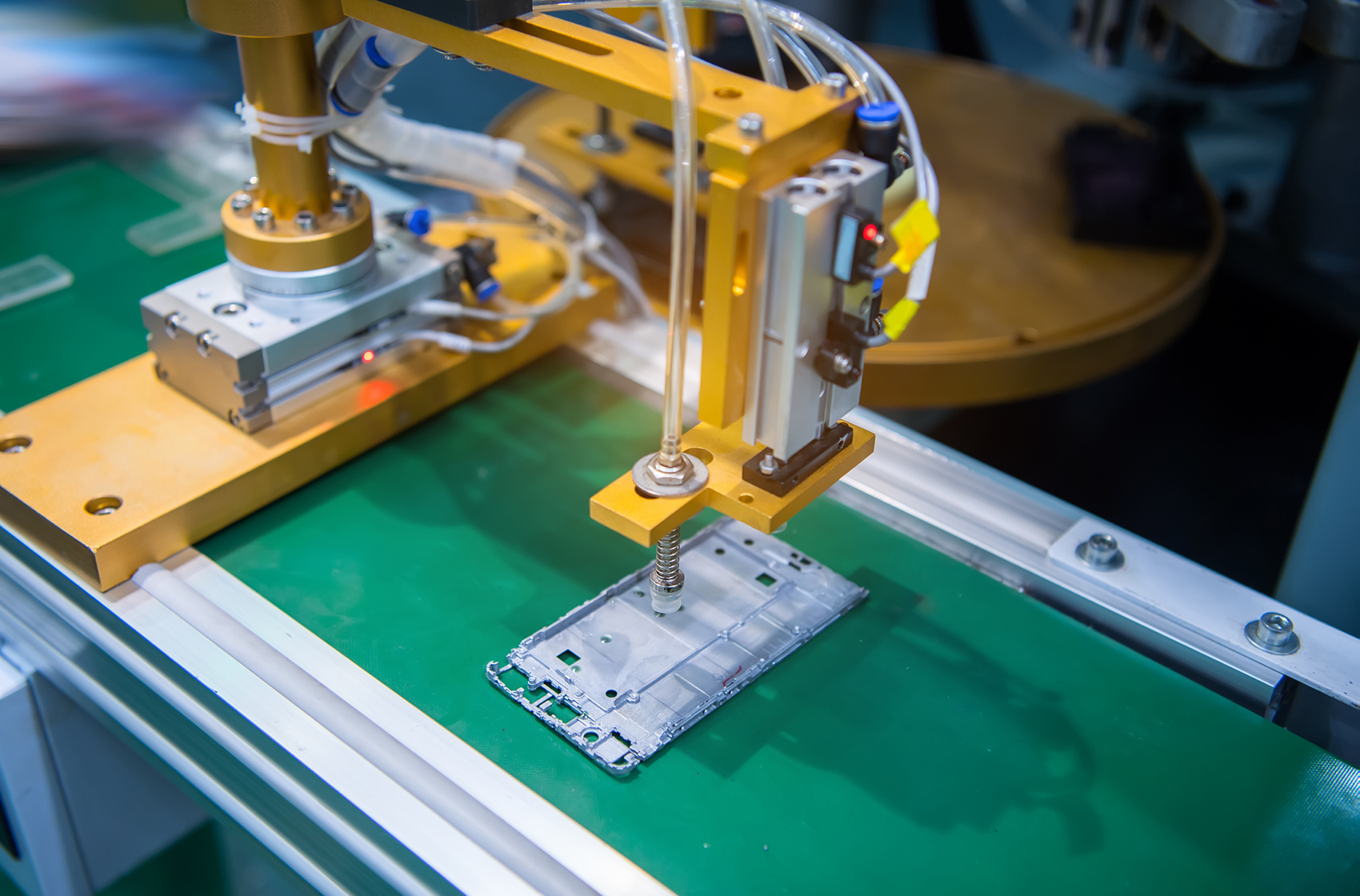

Financiarisation, mondialisation, connectivité… Autant de facteurs qui font que nous sommes aujourd’hui entrés dans une ère « hyperindustrielle », qui pose aujourd’hui la question de l’emploi et de l’adaptation à l’automatisation. Sept caractéristiques permettent de cerner cette nouvelle société.

Un nouveau monde productif est en train de naître. Loin de tourner le dos aux référentiels normatifs nés de l’histoire industrielle, il se caractérise par leur approfondissement et leur généralisation, et est en cela « hyperindustriel ». Dans ce nouveau monde, où va le travail ?

La première question est celle du volume de travail et de l’emploi. L’automatisation va-t-elle, comme cela a toujours été le cas dans le passé, déclencher des boucles de rétroaction positives 1 en matière de productivité, d’élévation des revenus et d’augmentation de la demande de biens et de services, déplaçant la nature de l’emploi sans le réduire en volume ? Ou bien cette boucle va-t-elle cesser de fonctionner, débordée en quelque sorte par la vitesse et l’ampleur des mutations ? Il y a ensuite la question de la substitution des machines aux capacités d’action et de réflexion des hommes. Les robots et l’IA (intelligence artificielle) vont-ils être capables de rattraper cette vertigineuse complexité évolutive des hommes, de la dépasser dans ses propres registres (habiletés corporelles, raisonnements, etc.) et/ou dans des registres différents et inédits (comme cela a été le cas avec les vitesses de calcul et la puissance combinatoire des ordinateurs) ?

Ces questions, particulièrement la première, sont profondément dépendantes de nos choix collectifs, et on s’étonne qu’il faille sans cesse le rappeler. L’impact sur l’emploi de ce nouveau monde productif dépend de multiples paramètres qui n’ont rien de « naturels » : il découle des choix d’organisation des firmes et est couplé aux mécanismes de l’appropriation sociale des gains de productivité. Dans une société très inégale, où ces gains sont captés par une petite minorité, l’effet sur la demande générale est réduit d’autant. La multiplication des services aux riches ne peut pas suffire à fournir du travail aux masses ! C’est du reste, très schématiquement, ce qui se passe aujourd’hui, où les formidables gains du numérique sont très inégalement répartis selon les milieux sociaux. De même, les trajectoires technologiques, relatives aux rapports de compétition ou de complémentarité entre hommes et machines sont, elles aussi, dépendantes des choix sociétaux implicites qui orientent la recherche.

L’impact sur l’emploi de ce nouveau monde productif dépend de multiples paramètres qui n’ont rien de « naturels ».

Le monde de la production de masse, qui a connu son apogée dans la deuxième moitié du siècle dernier, illustre bien ce qu’est un « régime productif ». Ce régime a commencé à être fortement ébranlé dans les années 1980-1990, sous l’impact croisé de la technologie, de la financiarisation, de la mondialisation, des nouvelles attentes des salariés. Aujourd’hui, la montée inattendue de la connectivité numérique lui donne en quelque sorte le coup de grâce. C’est le nouveau régime en cours d’émergence sous nos yeux que je qualifie de monde hyperindustriel. Il est très loin d’être stabilisé, en particulier parce que les normes juridiques restent largement calées sur l’ancien monde et que les compromis rendant ce régime compatible avec les attentes sociétales – en matière de justice et de sécurité notamment – restent à créer (la discussion sur les plates-formes et l’« ubérisation » illustre bien ce point). On ne peut pas comprendre les évolutions actuelles ou potentielles du travail en dehors de ce nouveau contexte englobant, sans se référer à ses lignes de force comme à ses failles ou contradictions.

Les normes juridiques restent largement calées sur l’ancien monde.

Un premier effet de l’émergence du contexte hyperindustriel est de brouiller considérablement les frontières entre les catégories dans lesquelles nous avons appris à ranger les activités productives. Ce brouillage résulte de deux processus : d’une part, la puissance de transversalisation qui caractérise le numérique, qui ramène sur un même plan toutes sortes de domaines spécialisés, et ne cesse de créer des connexions nouvelles et souvent inattendues entre champs d’activité ; d’autre part, les liaisons de plus en plus directes et courtes entre les connaissances fondamentales que livrent la science et les activités pratiques de nos économies. Les simulations numériques, les maquettes numériques des objets et systèmes complexes s’appliquent aujourd’hui à l’aéronautique comme aux bâtiments et aux villes, à la structure des protéines comme à celles de nouveaux matériaux. Ces derniers sont désormais élaborés sur mesure en obéissant à des cahiers des charges fonctionnels. La médecine ou l’agriculture, activités immémoriales fondées sur l’empirisme, sont transformées par la numérisation et surtout par des nouvelles articulations avec la recherche fondamentale sur les mécanismes de base du vivant et de ses assemblages ultra-complexes. L’agroécologie, par exemple, devra mobiliser davantage (et non pas moins) de science de base, apportant une connaissance profonde du vivant et des écosystèmes, que l’agriculture chimique actuellement dominante, stade primitif de la technicisation 2.

Le contexte hyperindustriel brouille les frontières entre les catégories dans lesquelles nous rangions les activités productives.

Les bonnes vieilles divisions en branches et filières sont partout bousculées. Pratiquement tous les objets de la vie quotidienne – et pas seulement les objets électroniques sophistiqués – combinent aujourd’hui un très grand nombre de technologies appartenant à des filières anciennement disjointes. C’est en ce sens du reste que l’hyper-industrie prend définitivement congé du monde artisanal, encore structuré fondamentalement par les filières des grands matériaux, remontant parfois à la nuit des temps. Certes, il existe toujours une sidérurgie, une industrie du bois, du papier, de l’aluminium, mais il faut prendre conscience de la densité et de la variété des tissages transversaux qui connectent désormais ces branches, et qui ne cessent de se ramifier et se multiplier quand on passe des matières premières aux produits assemblés complexes. Un smartphone contient aujourd’hui une bonne quarantaine d’éléments chimiques du tableau de Mendeleïev. En résumé, le monde productif actuel ressemble plus à un réseau ou à un buisson maillé d’activités au sein d’un vaste continuum mouvant qu’au jardin bien ratissé des filières et des branches. On pourrait résumer ses caractéristiques principales dans les sept points suivants.

Un smartphone contient aujourd’hui une bonne quarantaine d’éléments chimiques du tableau de Mendeleïev.

Aucune firme, aucun espace professionnel n’est plus abrité dans une niche technologique inaccessible aux autres. Une des manières de garder ou de créer des avantages concurrentiels est alors l’orientation vers les services liés aux produits. Cette logique technologique est renforcée par la disparition des protections géographiques, qui ont si longtemps façonné l’économie mondiale en bridant la circulation des nouvelles idées et des nouvelles techniques de production. Aujourd’hui, celles-ci se déploient de manière synchrone à l’échelle de la planète. Sous cet angle également, le service, souvent plus lié à la proximité, devient un élément clé de différenciation et de compétitivité. Le résultat est que les « industriels » vendent de plus en plus de services associés aux biens. Symétriquement, les entreprises de services s’industrialisent : elles reposent sur des systèmes techniques de plus en plus lourds et complexes (à commencer par l’informatique et Internet) et adoptent les référentiels normatifs de l’industrie. Plus profondément encore, le numérique et les nouvelles conditions de la concurrence entraînent progressivement le basculement d’une offre fondée sur la vente d’objets à une offre fondée sur les usages et les expériences portées par ces objets. L’interpénétration des « services » et de l’« industrie », catégorisations pourtant structurantes de nos institutions professionnelles, patronales, syndicales et de nos statistiques, est dès lors une caractéristique centrale du nouveau monde.

Les « industriels » vendent de plus en plus de services associés aux biens.

Dans ce continuum émergent d’activités, l’efficacité productive dépend surtout de la qualité des « écosystèmes » dans lesquels les firmes et les acteurs individuels arrivent à s’inscrire. L’immense succès de cette métaphore darwinienne n’est pas le fait du hasard ou de la mode ; elle correspond à un mouvement profond, et connote bien aussi le rôle crucial de la diversité comme facteur de créativité et de résilience.

Les batailles économiques les plus décisives se jouent désormais autour de la production et de l’accès aux données sur ces usages. La connectivité, qui permet de faire circuler ces données en reliant les machines aux machines, les hommes aux machines et les hommes entre eux, tout en s’affranchissant des contraintes de proximité, est la révolution technologique majeure. La robotisation, l’automatisation des tâches et des activités, franchissent aujourd’hui de nouvelles étapes, mais elles restent, dans une large mesure, dans la stricte continuité de l’histoire industrielle ancienne et des mutations des années 1980-1990.

Les batailles économiques les plus décisives se jouent désormais autour de la production et de l’accès aux données sur ces usages.

L’efficacité est non seulement collective, mais elle repose sur toutes sortes de ressources non privatives. Les firmes et les acteurs productifs en général mobilisent certes des ressources privatives, mais sont extrêmement dépendants de ressources collectives et d’externalités, qu’il s’agisse des infrastructures physiques qui forment un tissu gigantesque et de plus en plus dense ou des connaissances communes sans lesquelles l’économie moderne n’existerait pas. La fameuse métaphore marxienne du « cerveau sociétal » est plus pertinente que jamais, en raison de la puissante montée de la place des savoirs humains, non seulement dans la production des machines, mais dans la mise en œuvre des processus productifs.

Contrairement à l’image reçue d’une économie de plus en plus automatisée, fonctionnant selon des modes « transactionnels » où le travail humain n’a plus guère de place, sinon pour une supervision de routine, la production hyperindustrielle repose de manière croissante sur la qualité et la densité des échanges et des relations entre les humains. Le cœur du travail efficace est désormais « relationnel », dialogique. C’est à mes yeux le paradoxe central.

La production hyperindustrielle repose de manière croissante sur la qualité et la densité des échanges et des relations entre les humains.

Les médias et l’opinion publique ont les yeux fixés sur les formes de division du travail liées à la réduction des coûts variables 3. Pourtant, le régime hyperindustriel s’organise en réalité autour d’une économie de plus en plus intensive en capital, où la variable économique et gestionnaire dominante est la réduction des coûts fixes et la productivité du capital, la bonne utilisation des machineries de plus en plus complexes, l’économie de ressources et de matières premières, le contrôle de coûts fixes anticipés comme ceux du développement, la rotation des stocks, etc. L’enjeu de l’automatisation est là, et non dans le remplacement poste à poste du travail humain par du travail machinique.

L’économie émergente bascule progressivement d’un modèle d’organisation hiérarchique à des modèles très diversifiés qu’on peut regrouper sous le vocable de « communautaires ». Depuis les années quatre-vingt, avant même l’informatisation massive actuelle, les méga-firmes ont pris conscience des opacités et des coûts internes de coordination croissants. Elles ont commencé à évoluer vers des structures en réseau, s’appuyant sur une myriade de sous-traitants et des organisations fragmentées en cellules ou en projets. Ces évolutions répondaient à de multiples objectifs : partage des risques, baisse des coûts par contournement des rigidités internes issues des luttes sociales, mais aussi et peut-être avant tout, réduction d’une complexité devenue ingérable. Du point de vue du travail, un immense déplacement a ainsi commencé à s’opérer des sphères régies par le droit du travail salarié vers les sphères relevant du droit commercial. Le travail lui-même a de plus en plus été traité – dans les faits, sinon en droit – comme une prestation de service, à l’instar des modèles pré-salariaux du travail à la tâche, du « marchandage », etc. Avec la montée de la connectivité informatique, un pas de plus a été franchi par l’apparition de communautés contributives ouvertes, plus ou moins structurées et organisées, selon des modes marchands ou non. La production « ouverte » de très grands codes comme Linux a souvent été mise en avant comme exemple paradigmatique de ce nouveau monde productif hyperdécentralisé, dans lequel se sont opérées de curieuses hybridations entre l’idéologie libertaire des débuts et la marchandisation progressive. Les plates-formes ont aussi changé la donne. À côté des sous-traitants de la firme-réseau classique sont apparus des « sur-traitants », comme ces millions de producteurs d’applications qui proposent leurs créations sur les plates-formes des GAFA 4. Pour reprendre la formule célèbre de Peter Drucker, l’organisation hiérarchique et centralisée avait réussi le miracle de réaliser des choses extraordinaires avec des hommes ordinaires, souvent des immigrants sans tradition autre que celle d’une agriculture de subsistance. Aujourd’hui la puissance du numérique permet de faire du « grand » sans passer par de « grandes » organisations, ouvrant de nouveaux horizons pour le déploiement de la puissance d’action des individus. Le revers de la médaille est bien sûr que ces nouvelles formes productives ne bénéficient pas des cadres juridiques de protection et de régulation qui ont été progressivement attachés depuis plus d’un siècle à l’entreprise traditionnelle. L’enjeu des décennies qui viennent, pour les juristes en particulier, est d’aider à réinventer un cadre adapté à cette nouvelle donne – et pas simplement de défendre le monde ancien, bataille perdue d’avance.

Cet article est une version abrégée de « La société hyperindustrielle et le travail relationnel », publié dans l’ouvrage collectif « Qu’est-ce qu’un régime de travail réellement humain », publié aux éditions Hermann sous la direction de Pierre Musso et Marcel Supiot (2018).

1 Une boucle de rétroaction est positive lorsqu’elle induit une amplification de la perturbation, tandis qu’une boucle de rétroaction négative tend à l’atténuer. [NDLR].

2 Griffon Michel, Qu’est-ce que l’agriculture écologiquement intensive ?, Quae éditions, 2013.

3 Les coûts variables sont proportionnels au volume d’activité de l’entreprise. [NDLR]

4 Nicolas Colin et Henri Verdier, L’âge de la multitude, Armand Colin, 2012.