Travail. Les jeunes changent changent de curseurs

La Revue Projet, c'est...

Une revue bimestrielle, exigeante et accessible, au croisement entre le monde de la recherche et les associations de terrain.

Une revue bimestrielle, exigeante et accessible, au croisement entre le monde de la recherche et les associations de terrain.

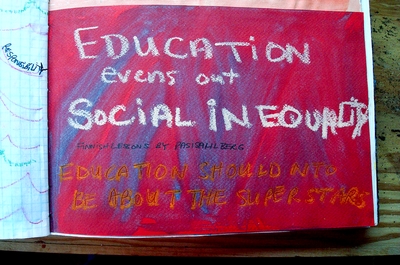

Pour notre société, il est vital de rétablir les conditions d’un « vivre ensemble » qui rassemble les personnes, même si elles paraissent appartenir à des groupes sociaux contrastés voire antagonistes qui, quelquefois, se définissent ou sont définis comme des communautés. Or notre école – comme d’ailleurs notre habitat ou notre emploi – est une école qui enregistre la ségrégation sociale et dispose de peu d’instruments pour lutter contre elle. Il ne s’agit pas d’incriminer les politiques : c’est notre société qui se complaît dans la ségrégation. Nos discours sont traversés par un désir de République, inspirés par ce grand mythe universel qui affirme l’égalité principielle de tous, en feignant d’ignorer les discriminations de fait. Or celles-ci constituent la réalité quotidienne d’un nombre important d’individus, de familles ou de groupes sociaux, qui n’ont d’autres moyens que les solidarités actives qu’ils développent entre eux pour échapper à ce que Pierre Bourdieu appelait la « misère du monde ».

Pourquoi notre école, qui a été pensée pendant la IIIe République comme ce creuset où se fondait la Nation tout entière, est-elle restée (depuis ses origines) 1 si volontiers ségrégative ? Autrefois ancrée dans la division des deux France (rurale et urbaine), l’école est aujourd’hui enfermée dans la géographie de l’habitat urbain. C’est cette géographie qui rend compte avec le plus d’évidence du succès ou de l’échec d’un élève (par exemple aux évaluations nationales). C’est elle aussi qui construit inlassablement pour nos adolescents des mondes séparés qui, lorsqu’ils se rencontrent (comme lors des manifestations lycéennes contre le CPE), s’affrontent sans ménagement. Depuis les années 1970, l’école est à la recherche de l’instrument qui lui permettrait de limiter les effets de cette ségrégation sociale. Les Zep imaginées sur le modèle anglais avaient fait naître de grands espoirs. Ils se sont révélés vains. La ségrégation revient sans cesse en boomerang tant notre société a intégré sa logique et en a fait les normes implicites de ses fonctionnements culturels, sociaux, économiques, politiques.

Avant les années 1970 où les Trente Glorieuses viennent s’échouer devant la première crise pétrolière, le système éducatif avait à la fois garanti à la bourgeoisie urbaine son auto-reproduction (dans l’enseignement secondaire) et aux familles populaires des villes et des campagnes ce qui était perçu comme une fantastique ascension fondée sur le mérite (en fait l’accès aux classes moyennes par l’entrée dans les professions de service puis dans l’encadrement grâce à des diplômes acquis dans les cours complémentaires et les collèges modernes). Du coup, ces classes moyennes nées du boom de l’après-guerre se sont approprié une école qui les avait si bien servies. Elles ont aussi construit, toutefois, une mémoire de cette école (un ascenseur social fonctionnant sur la base du seul mérite individuel de l’élève) qui s’est transformée en une nostalgie : ceux qui croyaient que chaque génération devait être plus avancée que la précédente constatent que leurs enfants, à diplôme égal ou supérieur, peuvent avoir une position sociale inférieure à la leur. Et cette fragilisation produit un sentiment de défiance : tout ce qui pourrait mettre le système scolaire au service d’une autre stratégie devient inacceptable. La double fonction de l’école française – intégrer et promouvoir – s’est effondrée. L’urgence de la promotion, son inefficacité apparente conduit les familles à faire de l’intégration un horizon lointain dans lequel elles ne s’inscrivent plus. La critique de l’école, si forte depuis quelques années, dit essentiellement ceci : l’école de mes enfants doit être vouée à leur promotion, celle des enfants des « autres » à l’intégration.

Prenons l’exemple du récent débat sur les méthodes de lecture, car il me semble très éclairant. Il y a, en gros, deux catégories d’enfants qui échouent dans l’apprentissage de la lecture.

Le plus grand nombre (environ 25 %) sont les enfants issus de familles disposant d’un faible capital scolaire. Ils viennent tous des mêmes quartiers (et donc des mêmes écoles). Leur échec dans l’apprentissage de la lecture n’a rien à voir avec la méthode utilisée : il s’explique très simplement par le fait que leurs familles ne parlent pas le même langage que l’école, ne partagent pas sa culture. Ce qui se vérifie d’ailleurs par ce simple constat : ils ne comprennent pas mieux lorsqu’on leur lit un texte que lorsqu’ils le lisent eux-mêmes.

Un nombre plus restreint (environ 8 %) sont des enfants qui n’ont pas appris à lire ou ont mal appris à lire (certains sont dyslexiques, d’autres ont souffert de maladies qui les ont tenus éloignés de l’école lors de l’apprentissage, d’autres ont été à ce même moment au cœur d’un conflit affectif grave, etc.). C’est à propos de certains de ceux-là que le débat sur les méthodes a quelque pertinence (la méthode syllabique est plus simple pour tous et sans conteste meilleure pour les dyslexiques).

Sur quoi s’est polarisé le débat médiatique ? Sur ces 8 % évidemment. Les faiseurs d’opinion et la presse ont plébiscité la campagne en faveur de la méthode syllabique, sans se soucier des causes de l’échec du quart des élèves de l’école primaire les plus en difficulté. Serait-ce parce que ces faiseurs d’opinion savent que les enfants des classes moyennes auxquelles ils appartiennent (définies par un haut capital scolaire et des pratiques culturelles homogènes à celle de l’école) n’ont aucun risque de se trouver dans le premier lot mais peuvent se retrouver évidemment dans le second (celui-ci relativement indépendant du milieu social des familles). Pouvoir partager avec tous les enfants de France la possibilité de comprendre les mêmes textes, les mêmes œuvres, est pourtant un aspect central de la fonction intégrative de l’école. À l’évidence, cela intéresse bien moins l’opinion éclairée que le souci, certes légitime, de tout mettre en œuvre pour qu’un enfant qui a bénéficié d’une éducation familiale culturellement riche ne soit pas bloqué par un stupide accident de parcours scolaire (avoir mal appris à lire) qui lui interdirait de devenir un bon écolier et, donc, de bénéficier pleinement de la fonction promotionnelle de l’école.

La bataille est-elle perdue ? Comment agir pour instaurer ce minimum de mixité sociale dans le système scolaire qui permette une intégration de tous ? Une politique volontariste est nécessaire, mais à condition de prendre acte de deux réalités.

Tout d’abord, on ne peut pas empêcher les familles de choisir ce qu’elles estiment le mieux pour leurs enfants. C’est dans les beaux quartiers que l’on trouve les taux les plus élevés de scolarisation dès deux ans, et dans les Zep les plus bas. Visiblement, les classes aisées jugent bon de scolariser leurs enfants très tôt. De quel droit irait-on les en empêcher ? Le débat sur la sectorisation relève des mêmes évidences et nous savons aujourd’hui que les villes non sectorisées ne produisent pas dans leurs écoles des ségrégations sociales plus fortes que les villes sectorisées.

Ensuite, on ne peut pas demander aux enseignants de faire ce qu’ils ne savent pas faire (et que, jusqu’ici, personne ne sait vraiment faire) : enseigner dans des milieux culturellement hétérogènes. Un enseignant apprend très vite à enseigner dans une Zep : si tous les élèves sont en difficulté, il sait comment faire. De même, il apprend à enseigner très efficacement dans un collège ou un lycée prestigieux dans lequel tous les élèves appartiennent à des milieux à fort capital scolaire. Ce qui le met en difficulté, c’est d’avoir devant lui des élèves dont les besoins sont différents. La plus grande révolution scolaire (celle des collèges des grandes congrégations religieuses au XVIe siècle) a été de regrouper les élèves dans des classes de niveau au lieu de les laisser dans des classes hétérogènes. Plus près de nous, l’urbanisation du pays après la dernière guerre a conduit à penser que les écoles rurales à cours multiples étaient des archaïsmes. La plupart des professeurs des écoles protestent si on leur confie un « cours double » (CE1-CE2 par exemple). Ce refus de l’hétérogénéité se traduit dans l’institution : dans les établissements, on s’organise – avec les filières, les options, etc. – pour créer de la ségrégation, ne pas mettre ensemble trop de différence. Et, en fin de course, on renvoie l’échec sur l’élève qui n’a pas su s’adapter au niveau de sa classe.

Si l’on veut promouvoir la mixité à l’école, on se heurte donc à un double obstacle : les familles n’en veulent pas, les enseignants n’ont pas appris à la gérer. La position des politiques est d’autant plus délicate. Elle n’est pourtant pas intenable comme certaines expériences l’ont montré (par exemple, celle mise en place par Richard Descoings à Sciences Po). Je n’en avancerai ici qu’une parmi bien d’autres possibles : remplacer le « zonage » par la « pluri-implantation »

Les politiques de « zonage » ont montré leurs limites et ont coûté fort cher. Le message est très difficile à faire passer, car même s’il existe un large consensus sur l’incapacité des Zep à promouvoir les enfants des quartiers dits « difficiles », beaucoup continuent à penser que la situation aurait été encore pire sans elles. Le pire échec des Zep reste cependant d’avoir renforcé la ségrégation de l’habitat au lieu de l’avoir desserré. Une politique qui veut promouvoir la mixité à l’école doit mettre de l’argent non pas dans les zones d’homogénéité sociale, mais dans les zones d’hétérogénéité sociale.

Si c’est l’espace qui fait obstacle à la mixité sociale, il faut jouer autrement avec l’espace. À la demande du ministre Jack Lang, j’avais étudié la solution du busing, à laquelle il avait été sensible : transporter les enfants des « quartiers » pour les scolariser ailleurs. L’hostilité des communes et des départements a été très forte : ces transports scolaires coûteraient très cher et les obstacles à vaincre dans l’opinion publique seraient les mêmes. Une autre solution rencontre d’autres débats (par exemple, ceux sur le statut juridique des écoles primaires) : créer des établissements « pluri-implantés ». Il s’agirait de rassembler dans un même établissement, avec une même équipe d’encadrement et une même équipe de professeurs, trois ou quatre implantations scolaires dispersées sur un territoire raisonnable mais socialement hétérogènes. Pourquoi ne pas imaginer, par exemple, un établissement en région parisienne ayant trois implantations : dans le 5e arrondissement, sur le plateau de Clamart et à Saint-Denis ? Ou encore, à Marseille, dans le quartier du Prado, près de la gare Saint-Charles et sur les collines de Saint-Barnabé ?

Aujourd’hui, avec les moyens de communication et de déplacement qui sont les nôtres, pourquoi vivre dans un mouchoir de poche ? Pourquoi un professeur nommé à Henri IV ne pourrait-il enseigner aussi en banlieue ? Pourquoi des élèves de banlieue ne pourraient-ils pas fréquenter une salle de classe de la Montagne Sainte-Geneviève ? Pourquoi des projets scolaires mêlant des classes de différentes implantations ne pourraient-ils être menés à bien ? Pourquoi les nouvelles technologies ne pourraient-elles permettre de faire vivre une pluri-implantation ?

Quelle que soit la solution retenue, une politique susceptible de faire avancer la mixité sociale ne peut être qu’une politique volontariste. Elle ne peut pas obliger, mais elle doit soutenir et accompagner. Ce n’est pas impossible. Il faut veiller à ne pas brimer les familles, mais les aider à choisir positivement. Il faut aussi former autrement les enseignants : ne pas en spécialiser quelques-uns pour les Zep, mais leur apprendre à tous à accueillir dans un même espace des enfants différents.

De toute manière, nous sommes confrontés à la nécessité de réinventer le métier d’enseignant. En 1975, on a fondu en un seul deux métiers hérités du XIXe siècle : celui de l’instituteur rural, qui était le « maître » de son école, et celui du professeur de lycée qui participait pleinement à la vie culturelle de la bourgeoisie urbaine même si, économiquement et socialement, il en restait loin. Aujourd’hui, ce qui fait la qualité d’un établissement, c’est la qualité de l’équipe « vie scolaire », au moins autant que celle des enseignants, y compris dans une école primaire où le directeur joue un rôle déterminant. Pour apprendre à travailler autrement, il faut prendre à bras-le-corps le défi de l’hétérogénéité culturelle et sociale. Ce ne peut être l’affaire du seul enseignant dans sa classe, serait-il le meilleur.

Les familles, les politiques, les journalistes persistent à croire que c’est la stratification sociologique des élèves qui est le critère de réussite le plus pertinent d’un établissement scolaire. C’est faire implicitement l’hypothèse que tout est joué dans la famille et que l’école n’apporte rien. C’est surtout imaginer qu’une société se construit sur une sorte d’apartheid social et que, en définitive, l’école n’a le devoir d’intégrer que les enfants des « autres ».

1 / . Il ne faut jamais oublier que l’école de la IIIe République se fonde sur la séparation stricte de deux « ordres » d’enseignement : le primaire (avec ses écoles communales, ses cours complémentaires ou ses cours supérieurs, ses écoles normales d’instituteurs et ses écoles normales supérieures de St Cloud et Fontenay) et le secondaire (avec ses petits lycées, ses lycées, ses classes préparatoires, ses grandes écoles et ses universités).